L’Auberge espagnole (2002)

L’Auberge espagnole (2002) © StudioCanal

C’est le cas de L’Auberge espagnole (2002), où Cédric Klapisch capture l’expatriation étudiante comme un mélange imprévisible de rencontres et de tensions. À Barcelone, Xavier découvre une colocation européenne où langues, coutumes et personnalités s’entrechoquent, provoquant à la fois conflits et moments de complicité. L’expérience à l’étranger devient un apprentissage culturel et personnel, qui redéfinit amitiés, ambitions et identité.

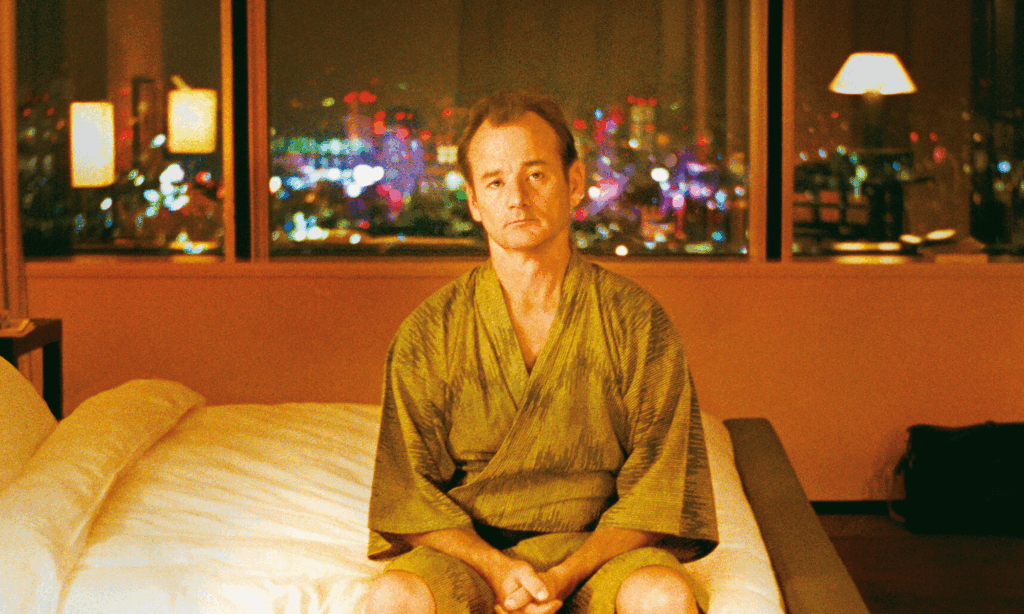

Lost in Translation (2003)

Lost in Translation (2003) / © Focus Features

Dans Lost in Translation (2003), Sofia Coppola propose une vision intime de l’expatriation temporaire, marquée par le déracinement et le sentiment de décalage. À Tokyo, Bob (Bill Murray) et Charlotte (Scarlett Johansson), étrangers à la langue comme à leur propre vie, trouvent dans leur solitude partagée une complicité fragile. L’exil, même temporaire, confronte à la solitude tout en ouvrant la voie à des connexions inattendues.

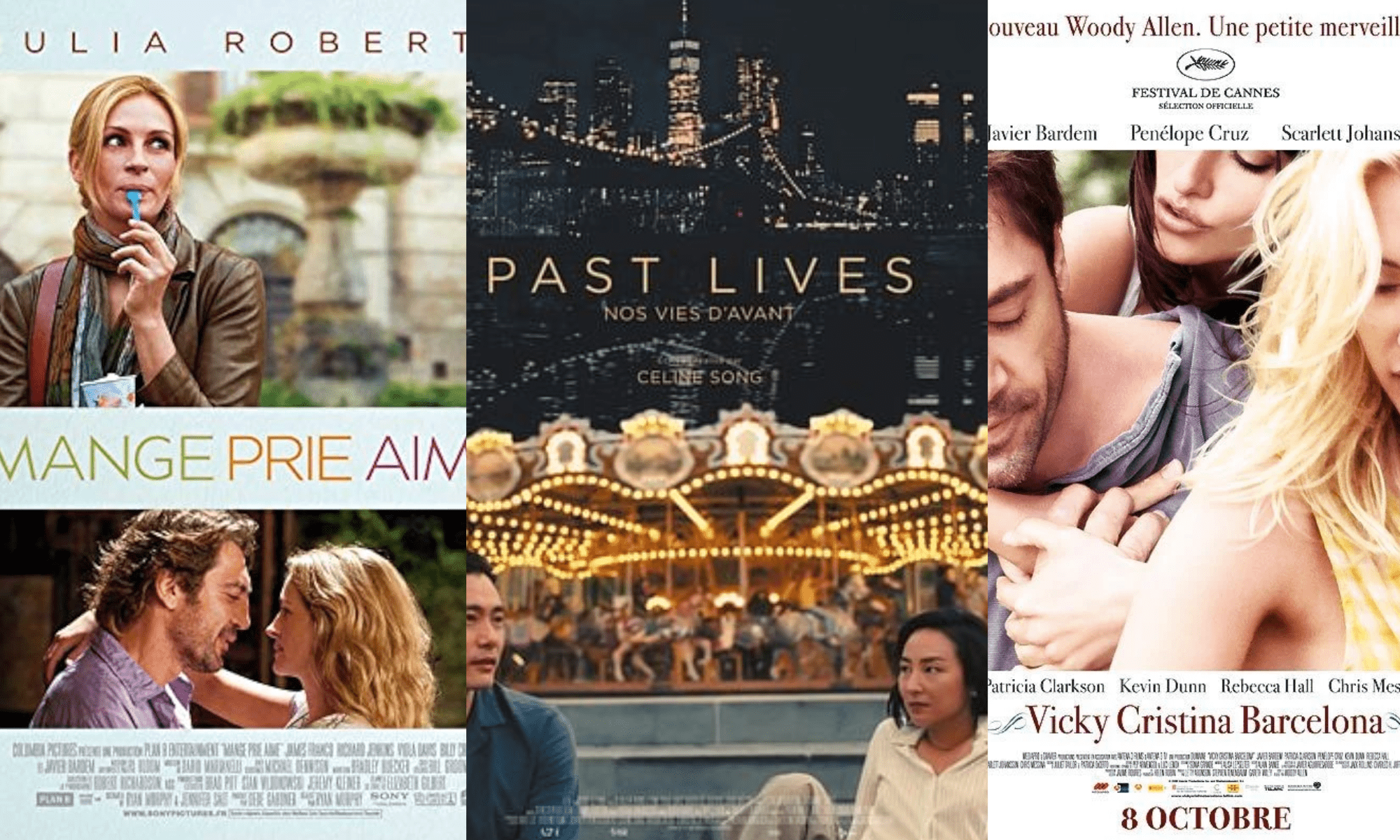

Vicky Cristina Barcelona (2008)

Vicky Cristina Barcelona (2008) :

© The Weinstein Company

Avec Vicky Cristina Barcelona (2008), l’expatriation prend des airs d’expérimentation affective et artistique. En Espagne, deux Américaines découvrent, au contact de l’artiste Juan Antonio (Javier Bardem) et de sa muse Maria Elena (Penélope Cruz), un espace où normes et désirs s’effacent. Le séjour à l’étranger devient une parenthèse transgressive, où l’on s’autorise ce que l’on n’oserait pas tenter chez soi.

Mange, Prie, Aime (2010)

Eat Pray Love (2010) :

© Sony Pictures

Dans Mange, Prie, Aime (2010), Julia Roberts, après une rupture, parcourt l’Italie, l’Inde et Bali à la recherche de plaisir, d’introspection et d’harmonie. Le voyage réorganise ses priorités et son rapport au temps, au travail et aux relations. Plus qu’une invitation au voyage, il montre que l’exil volontaire peut devenir une forme de libération personnelle et de reconstruction identitaire.

Midnight in Paris (2011)

© Midnight in Paris / Sony Pictures Classics.

Avec Midnight in Paris (2011), Woody Allen met en scène une expatriation sous le signe de la nostalgie. Gil, écrivain américain installé à Paris, s’évade chaque nuit dans les années 1920 aux côtés d’artistes mythiques. Mais cette parenthèse enchantée révèle le risque de se réfugier dans un passé idéalisé plutôt que d’affronter le présent, rappelant que l’expatriation n’a de sens que si elle permet de mieux habiter son époque.

The Best Exotic Marigold Hotel (2011)

The Best Exotic Marigold Hotel (2011) © 20th Century Fox

The Best Exotic Marigold Hotel (2011) suit des retraités britanniques qui choisissent de s’installer en Inde, confrontés à un quotidien qui bouscule routines et certitudes. À travers leurs maladresses, leurs espoirs et leurs petits triomphes, l’expatriation apparaît comme une promesse de renaissance, prouvant qu’il n’est jamais trop tard pour se réinventer.

Nobody’s Watching (2017)

Nobody’s Watching (2017) © Visit Films

Dans Nobody’s Watching (2017), Nico quitte l’Argentine pour New York, espérant percer comme acteur, mais se heurte à un marché du travail impitoyable et aux préjugés liés à son accent et son origine. Loin de l’exotisme ou de l’aventure glamour, l’expérience souligne surtout les difficultés du quotidien, révélant combien l’exil peut ébranler la perception de soi et des autres.

Past Lives (2023)

Past Lives (2023) :

© A24 / CJ ENM

Enfin, Past Lives (2023) dépeint une expatriation teintée de mélancolie. Nora, Sud-Coréenne installée à New York, retrouve des années plus tard son ami d’enfance resté à Séoul. Là où beaucoup de récits célèbrent la liberté du départ, le film insiste sur ce qui est laissé derrière : langue qui s’efface, liens qui se distendent, trajectoires qui se séparent. L’exil apparaît comme une expérience ambivalente, entre émancipation et deuil intime, résonnant avec tous ceux qui vivent entre deux cultures.