Tribune

Triomphe… ou victoire faute de combattants ?

Les enseignements politiques de la législative partielle dans la 5ème circonscription des Français de l’étranger.

Traditionnellement, les Français de l’étranger votent à l’unisson du pays. Les onze circonscriptions créées en 2010 ont, depuis leur naissance, reflété les équilibres politiques nationaux. En 2012, lors de la première élection législative des Français établis hors de France, la gauche, alors portée par François Hollande, avait remporté six des onze sièges. En 2017, le mouvement d’Emmanuel Macron fit plus fort: dix circonscriptions sur onze revinrent à des candidats de la majorité présidentielle, dont la 5ème, remportée avec plus de 66 % des voix. Là encore, la tendance nationale s’était répercutée sans surprise au-delà des frontières hexagonales. Mais le scrutin partiel qui vient de se tenir ce week-end dans la 5ème circonscription — celle de l’Espagne, du Portugal, d’Andorre et de Monaco — rompt avec cette logique mimétique. Il marque peut-être, pour la première fois, une véritable « autonomisation » du vote des expatriés.

Une victoire rare pour le « bloc central »

Après un premier tour sans suspense, où Nathalie Coggia (Renaissance, majorité présidentielle) a largement devancé ses concurrents avec 26,3 % des voix, elle l’a emporté au second tour avec plus de 65 % face à Martha Peciña (France insoumise) – soit un score comparable à celui de 2017. Ce résultat n’est pas anodin : à l’exception d’une victoire étriquée d’un candidat sans étiquette dans les Ardennes, c’est la première victoire du « bloc central » dans une élection partielle depuis la dissolution de 2024. Toutes les autres partielles avaient jusque-là tourné à l’avantage des Républicains — comme récemment à Paris.

Triomphe ou absence d’adversaires ?

Le taux de participation, à peine 17 %, montre que le scrutin s’est joué dans un climat de faible engagement politique. Les grands partis ont semblé faire de la figuration. La gauche était divisée ; le Rassemblement national, en présentant une élue régionale d’Occitanie, a donné l’impression d’aborder ce scrutin comme une simple extension de la France métropolitaine, sans comprendre la spécificité des expatriés. Elle a d’ailleurs perdu cinq points par rapport à 2024. Les Républicains, longtemps fortement implantés dans l’électorat expatrié, n’ont pas davantage convaincu : leur candidat, arrivé 4ᵉ avec moins de 10 %, a pourtant été félicité par ses instances, preuve de la modestie des ambitions actuelles de ce mouvement en ce qui concerne les Français de l’étranger. Dès lors, cette victoire de la majorité présidentielle s’explique moins par un plébiscite que par l’absence de concurrence crédible.

Les Français de l’étranger, entre inquiétude et lucidité

Pour autant, le résultat ne traduit pas un soutien enthousiaste à la politique nationale. Les Français de l’étranger partagent l’inquiétude de leurs compatriotes : paralysie du Parlement, démission puis rémission du Premier ministre, sentiment d’usure du pouvoir. Ces thèmes alimentent la presse internationale, souvent prompte à diagnostiquer une crise de gouvernance « à la française ». Mais les expatriés, confrontés dans leurs pays d’accueil à des situations politiques complexes — trois mois pour former la coalition « feu tricolore » en Allemagne en 2021, coalition Sánchez-Díaz en Espagne, shutdown aux États-Unis — savent que l’instabilité n’est pas nécessairement synonyme d’impuissance, à condition d’avoir des institutions solides et des dirigeants responsables. Voter pour la candidate de la majorité présidentielle, c’était peut-être avant tout refuser d’ajouter du désordre au désordre : un réflexe de stabilité plus qu’un vote d’adhésion.

Un électorat sans offre politique

Ce scrutin dit donc moins un sursaut du « macronisme » que la déstructuration du paysage politique parmi les expatriés. Les circonscriptions de l’étranger, créées sous Nicolas Sarkozy, étaient jadis perçues comme des bastions naturels de la droite parlementaire ; treize ans plus tard, LR y apparaît affaibli. Le Rassemblement national ne parvient pas à transposer son message souverainiste dans un environnement international où ses thèses trouvent peu d’écho. La gauche, enfin, reste divisée : si LFI s’y implante, elle plafonne à 15 %. Cette faiblesse de l’offre politique à destination des Français de l’étranger ne date pas d’hier : elle avait déjà conduit à la montée de formations spécifiques comme l’ASFE (Alliance Solidaire des Français de l’Étranger) ou l’ADFE (Français du Monde), venues combler le vide laissé par les grands partis.

Avis aux candidats

Depuis 2012, un fait mérite d’être rappelé : lors des élections présidentielles, les candidats victorieux — Nicolas Sarkozy en 2007, François Hollande en 2012, Emmanuel Macron en 2017 et en 2022 — ont tous su créer un lien particulier avec les Français de l’étranger. Chacun d’eux avait un discours, un programme, une écoute à l’égard de cette communauté, la considérant non pas comme un électorat marginal, mais comme une force vive du redressement et de l’influence française. Aujourd’hui, cette capacité semble s’être perdue. Les aspirants à l’alternance ne parviennent plus à parler aux Français du monde, ni à incarner cette projection internationale de la France qui fait pourtant partie de son identité politique. Ce n’est pas tant le poids électoral de la diaspora française qui est en cause que la capacité d’un chef d’État à projeter la France dans le monde. Avis donc aux candidats et aux futurs prétendants au pouvoir : on ne gouverne pas la France sans savoir parler à sa diaspora.

-

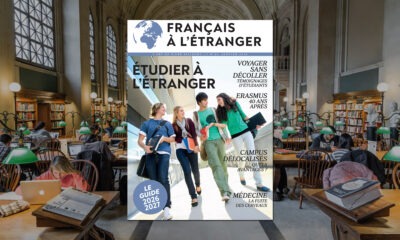

Etudier et travailleril y a 2 semaines

Etudier et travailleril y a 2 semainesGuide gratuit à télécharger : Étudier à l’étranger

-

Nos partenairesil y a 2 semaines

Nos partenairesil y a 2 semainesÉtudiants à l’étranger : obtenir facilement un numéro local avec TextMe

-

Actualités économiquesil y a 2 semaines

Actualités économiquesil y a 2 semainesExpatriés : cette assurance chômage que personne ou presque ne connaît

-

Actualités économiquesil y a 4 semaines

Actualités économiquesil y a 4 semainesGenève, toujours la ville la plus chère au monde pour les expatriés

-

Webinairesil y a 2 semaines

Webinairesil y a 2 semaines[Webinaire] Private equity : des fonds rigoureusement sélectionnés, accessibles aux expatriés

-

Destinations au banc d'essaiil y a 4 semaines

Destinations au banc d'essaiil y a 4 semainesSingapour, vitrine de la culture française en Asie

-

Destinations au banc d'essaiil y a 4 semaines

Destinations au banc d'essaiil y a 4 semainesMalaisie 2026 : la nouvelle vedette du tourisme en Asie du Sud-Est

-

Vie pratiqueil y a 2 semaines

Vie pratiqueil y a 2 semainesPartir à deux : « si un couple va mal en France, il continuera d’aller mal sous les tropiques »

TERRIEN Patrick

16 octobre 2025 at 17 h 38 min

Dans vos commentaires vous oubliez – me semble t-il – un point qui peut justifier la mobilisation pour Nathalie COGGIA: la façon dont Stéphane VOJETTA a été invalidé, pour un motif que beaucoup considèrent comme futile, peut être une vengeance de Manuel VALS, évincé lors de l’élection précédente. Les gens de le 5ème circonscription, ont peu apprécié cette péripétie.

Autre point discutable le rôle de l’ADFE. Avant Mitterrand, seule existait l’UFE classée a droite.

A peine élu Mitterrand a créé l’ADFE qui se revendiquait socialiste puisque le logo de cette association était le poing à la rose. Ce symbole a aujourd’hui disparu, mais le mot “démocratique” existe encore. Bien cordialement