Vie pratique

« Je ne suis pas un immigré, je suis expat » : le choix des mots, le poids des préjugés

À Bangkok, à Dubaï ou à Montréal, on se présente souvent ainsi : « Je suis expat. » Jamais « immigré ». Pourtant, derrière ces deux mots se cache la même réalité : celle d’une personne qui quitte son pays pour s’installer ailleurs. Alors pourquoi cette différence de vocabulaire ? Et surtout, que dit-elle de notre rapport au monde ?

À l’origine, un expatrié est une personne envoyée par une entreprise de son pays d’origine pour travailler à l’étranger. Rien de plus, rien de moins. Mais le terme a pris des libertés : il s’applique à tous ceux qui partent vivre ailleurs… surtout s’ils sont originaires d’un pays occidental !

« Pour beaucoup de gens, cela renvoie à quelqu’un de fortuné qui se délocalise par choix et dispose d’un certain pouvoir financier. Alors que le terme immigré évoque plutôt une expatriation subie de par un contexte économique défavorable dans le pays d’origine » résume Edouard Leviani, associé chez George V capital, cabinet spécialisé en expatriation.

Pour Jenny Mootealloo, avocate spécialiste de l’expatriation à l’Île Maurice, le mot expatrié est flatteur, il fait voyager et suscite la curiosité plutôt que la méfiance. « Ça a presque un côté aventurier chic, quand immigré traîne une connotation lourde, parfois stigmatisante. Pourtant, au fond, la réalité est la même : on quitte son pays pour aller s’installer dans un autre. »

Rêve contre réalité…

Ces deux mots décrivent la même expérience, mais n’évoquent pas les mêmes images. Philippe Drweski, psychologue spécialiste des migrations, souligne une autre différence fondamentale : « Les expatriés ont souvent dans l’idée de changer de pays temporairement, puis de rentrer, même si c’est 20 ou 30 ans après. Le fait qu’ils ne se voient pas y rester toute leur vie tient une dimension importante : beaucoup de populations expatriées vivent entre elles, et ne font pas l’effort d’apprendre la langue du pays. »

Crédit photo : Unsplash / Peggy Anke

La vaine tentative de changer de mot

Si expatrié est un terme trop privilégié qui accroît le déséquilibre avec immigré, que faudrait-il utiliser à la place ? Edouard Leviani suggère « employé délocalisé » ou « travailleur international », quand Philippe Drweski évoque, lui, le mot nomade, ou « travailleur nomade » qui sied particulièrement aux personnes changeant de pays régulièrement.

Jenny Mootealloo propose de généraliser le terme « migrant ». « Il est neutre et englobe toutes les situations, qu’on parte avec un contrat ou qu’on cherche un emploi sur place. » Sauf que cette tentative a déjà été faite il y a une vingtaine d’années, nous apprend la sociolinguiste Gudrun Ledegen. « Mais très vite, le terme migrant a pris la même connotation négative qu’immigrant et émigrant, ça n’a donc rien changé. » La rhétorique des partis d’extrême-droite et la « crise des migrants » reprise dans les médias ont balayé cet effort linguistique.

Crédit photo : Unsplash / Kyle Glenn

Le poids des mots, le choc des perceptions

Pour retirer toute connotation péjorative aux termes migrant ou immigré, il faudrait une vraie revendication de toutes les personnes ayant quitté leur pays d’origine, quel que soit le contexte. « Si on utilisait « immigré » plus souvent dans son sens premier, sans les jugements qui s’y collent, il redeviendrait un mot simple et juste. Après tout, dès qu’on quitte son pays pour s’installer ailleurs, on devient automatiquement l’immigré de quelqu’un. » rappelle joliment Jenny Mootealloo. « Les mots ne sont pas neutres, ils racontent notre rapport à l’identité et à la façon dont on veut être perçu. »

L’avocate estime toutefois que chacun doit utiliser le terme avec lequel il se sent le mieux. C’est également l’avis de Gudrun Ledegen. « Expatrié est suranné et pas toujours pertinent juridiquement, mais cela permet de dire que l’on habite ailleurs par choix. Je ne crois pas aux mots plus justes ou moins justes, du moment qu’ils mettent les gens à l’aise sans être insultants. C’est une étiquette claire, même si elle est sociologiquement un peu bourgeoise ! »

Philippe Drweski comprend également qu’il soit plus simple pour beaucoup de parler d’expatriation que d’immigration. « Sur le plan narcissique, il est beaucoup plus satisfaisant de se dire expat’, avec des conditions socioéconomiques plutôt avantageuses, qu’immigré, qui désigne plutôt des catégories défavorisées sur le plan socioéconomique. » Et s’il était justement temps de changer le poids des mots ?

-

Nos partenairesil y a 3 semaines

Nos partenairesil y a 3 semainesÉtudiants à l’étranger : obtenir facilement un numéro local avec TextMe

-

Etudier et travailleril y a 3 semaines

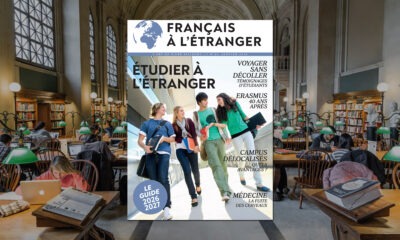

Etudier et travailleril y a 3 semainesGuide gratuit à télécharger : Étudier à l’étranger

-

Actualités économiquesil y a 3 semaines

Actualités économiquesil y a 3 semainesExpatriés : cette assurance chômage que personne ou presque ne connaît

-

Webinairesil y a 3 semaines

Webinairesil y a 3 semaines[Webinaire] Private equity : des fonds rigoureusement sélectionnés, accessibles aux expatriés

-

Tribuneil y a 3 semaines

Tribuneil y a 3 semainesRéformons la représentation des Français de l’étranger

-

Vie pratiqueil y a 3 semaines

Vie pratiqueil y a 3 semainesPartir à deux : « si un couple va mal en France, il continuera d’aller mal sous les tropiques »

-

Actualités internationalesil y a 1 semaine

Actualités internationalesil y a 1 semaineAbu Dhabi et Doha remplaceront-ils bientôt Dubaï ?

-

Actualités internationalesil y a 2 semaines

Actualités internationalesil y a 2 semainesTourisme, transports, lois locales : tout ce qui change aux États-Unis en 2026

bernard verneveaux

6 novembre 2025 at 15 h 01 min

Effectivement je préfère le mot délocaliser,ou français de l’étranger